Historia de cien años de música en el cine (VIII)

Archivado en: Inéditos, cine, bandas sonoras, Historia de cien años de música en el cine

8. La popularización y el apogeo de la banda sonora

Hay una anécdota que ilustra a la perfección el destino que aguardaba a la grandilocuencia, las polifonías y el resto de las inmensidades, que habían marcado la pauta en las bandas sonoras hasta entonces, a comienzos de los años 60. Después de haber trabajo juntos, con relativa regularidad, desde Sólo los ángeles tienen alas (1939), la relación entre Howard Hawks y Dimitri Tiomkin se rompió cuando el realizador y el compositor se disponían a discutir la música del que habría de ser su nuevo trabajo: ¡Hatari! (1962). Era aquella una aventura africana en la que John Wayne cazaba elefantes a lazo como hiciera con las vacas en Río Rojo, también dirigida por Hawks en el 48 y musicalizada por Tiomkin.

Para aquella nueva colaboración que nunca llegaría a producirse, Hawks pidió a su músico una partitura que incluyera motivos locales. Al día siguiente, el músico llamó al realizador -que también era el productor de la cinta- para preguntarle si hablaba en serio cuando se refirió a esos localismos en la banda sonora. Hawks, con uno de esos prontos tan frecuentes en los cineastas de su generación, no sólo contestó a Tiomkin que hablaba totalmente en serio, le anunció además que estaba despedido. Para sustituirle, Hawks contrató a Henry Mancini, acaso el más popular de los músicos del cine, quien tras recorrer la sabana africana e impregnarse de sus sonoridades, realizó uno de los más célebres temas de la pantalla: Baby Elephant Walk. Todavía es ahora cuando al volver a escucharlo nos parece ver al pequeño elefante siguiendo a esa maravillosa Elsa Martinelli -la fotógrafa Anna Maria d'Alessandro en la ficción- que tantos cuidados le prodiga.

Son varias las conclusiones que pueden sacarse de este asunto. La primera, que el inexorable desmantelamiento de los grandes estudios había acabado con sus directores musicales, que antaño impusieron el tono de la banda sonora, uno de los marchamos de la casa. Los directores y los productores eran ahora quienes decidían la música.

Pero por encima de todas las deducciones que puedan sacarse del despido de Tiomkin, está el hecho de que por primera vez el cine, al no tener que obedecer a la estética impuesta por los grandes estudios, comienza a tener en cuenta los gustos del público. No hará falta recordar que el Respetable siempre ha preferido las melodías pegadizas y simpáticas, como Baby Elephant Walk, al romanticismo alemán, el barroco italiano o el neoclasicismo de Ígor Stravinski. Aunque, eso sí, siempre se le haya condenado a financiar con sus impuestos la permanencia de esas músicas tan elevadas.

Con la democratización de los tocadiscos y de los transistores, fue la música en sí la que empezó a estar al alcance de todos. Antaño sólo un placer para los ratos de ocio y los domingos, bien en las salas de conciertos, bien en los templetes de los parques que animaban las bandas municipales, bien en los bailes con orquesta y demás celebraciones populares. Pero lo normal era que la verdadera semana, los días laborables, discurrieran sin música. Según nos muestran algunas cintas pretéritas, de ordinario, sólo algunos privilegiados, ya acabada la jornada, podían sentarse a disfrutar de un cóctel escuchando la retransmisión radiofónica de un concierto o su grabación registrada en un disco.

Pero a partir de los años 60 la cosa comenzó a cambiar en Europa, como ya venía haciéndolo de antiguo en Estados Unidos. Fue en 1955 cuando la revista estadounidense Billboard empezó a publicar semanalmente sus listas de discos más vendidos, lo que quiere decir que se vendían muchos. Por aquellos años también se ponen a la venta los primeros microsurcos de larga duración, esos "long play" cuyo acrónimo -Lp- daría lugar a la denominación que todavía utilizamos.

Asimismo, la popularización de los transistores permite escuchar música en cualquier parte, incluso en el puesto de trabajo si el empleo lo permite. Se inventa ese hilo musical, esa música de ambiente, ese lounge que será el honor último de la banda sonora. Pero también un primer reclamo del filme. Los temas principales de su partitura se convierten en canciones y no tardan en competir en las listas del Billboard con los éxitos del rock y el pop.

La música grabada empieza a ser algo que se vende en Lp, Eps y singles, con lo que también puede aportar pingües beneficios a esos estudios que irremediablemente se hunden. Pero la banda sonora de Cleopatra (1963), por otro lado uno de los mejores trabajos de Alex North, no salva a la 20th Century Fox de la bancarrota en que la sumió esta superproducción de Joseph L. Mankiewicz. Lástima porque North fue, en efecto, el artífice de la transición entre el clasicismo de Newman, Steiner y Tiomkin y los compositores que sonarán a partir de ahora. Pero es que el común de esas audiencias, que el cine quiere sustraer a la televisión con sus grandes formatos de pantalla, sus repartos multiestelares, sus largos metrajes, sus superproducciones, suele carecer la cultura musical necesaria para apreciar las influencias de Bartok, Stravinski y Prokofiev, que se registran en las creaciones de North, y sí tiene el sencillo sentido del ritmo que requiere Baby Elephant Walk. De hecho, aunque la filmografía de North cuentan títulos como Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951), Espartaco (Stanley Kubick, 1960), El gran combate (John Ford, 1964) o Muerde la bala (Richard Brooks, 1975), la favorita del publico es una canción escrita por North en los años 50 Unchained melody, la célebre Melodía desencadenada, que habrían de inmortalizar varios intérpretes antes de que el cine ratificara aquel aplauso al incluirla en la banda sonora de Ghost, más allá del amor (Jerry Zucker, 1990).

Antes incluso que Mancini, si hubo un compositor representativo de esa nueva tendencia de convertir el tema principal en una canción pegadiza, ése fue el griego Manos Hadjidakis. De formación autodidacta, sin conservatorios, sin prodigios al piano y sin oratorios a temprana edad, el primero de los músicos helenos que despiertan el interés de los espectadores del mundo entero con los bouzukis y demás instrumentos de su país -que en gran medida da a conocer al resto del mundo- adquiere ese renombre al que nos referimos al ser distinguido con el oscar a la mejor canción original por el tema central de Nunca en domingo (Jules Dassin, 1960), infinitamente más atractivo que la película sobre la que llamó la atención de tantos miles de aficionados, entre los que nos incluimos.

Contaba aquella comedia turística, pues de eso se trataba al cabo Nunca en domingo, la vida de Illia (Melina Mercouri). Era Illia una prostituta del Pireo ateniense tan querida por los hombres del puerto como por Homero (Jules Dassin), un turista estadounidense que visita Grecia cautivado por el esplendor de su antigüedad clásica, pero siempre en liza con las costumbres de la actualidad. Ni que decir tiene Homero -cuyo nombre ya es harto elocuente- intentará redimir a Illia. Afortunadamente no le impedirá que entone esa canción que repite la misma melodía del tema principal.

Ya con todo el mundo tarareándola, Nunca en domingo conoció versiones tanto de James Last como de The Chordettes. La carrera de Hadjidakis prosiguió en cintas como América, América (Elia Kazan, 1963), una de sus mejores partituras, o nuevas colaboraciones con Dassin como Topkapi (1964). Ello no le quitó tiempo para trabajar con algunos de los cantantes griegos más sobresalientes, como Nana Mouskori, o de origen griego, como Georges Moustaki.

Además de haber nacido en el mismo año -1925- son muchas las concomitancias que se registran entre la biografía y la obra de Mikis Theodorakis, el otro gran nombre del paquete griego, y Manos Hadjidakis. Ambos fueron autodidactas, ambos trabajaron con Dassin y Moustaki y la inquietud por difundir la música popular helena es la misma en los dos compositores. Pero en Theodorakis tuvo una mayor resonancia habida cuenta de su compromiso político, muy en la línea del de Maurice Jaubert.

En efecto, el mismo año que el mundo entero bailaba el sirtaki de Zorba, el griego (Michael Cacoyannis, 1964), Theodorakis, su autor, era elegido diputado por el partido Lambrakis Democratic Youth, que él mismo había fundado. Hombre muy significado políticamente, cuando en abril de 1967 se produjo el golpe de estado del coronel Papadopoulos, la música de Theodorakis fue prohibida y el compositor y su familia, internados en un campo de concentración. Para el músico la experiencia no era nueva. Adolescente aún, cuando los alemanes invadieron su país, se echó al monte con la resistencia y fue detenido y torturado.

La liberación de su segundo cautiverio fue gracias a la presión ejercida, entre otros, por Leonard Bernstein. Una vez desterrado, se convirtió -junto con Melina Mercouri, que corrió su misma suerte- en el adalid del exilio griego. Esa fue la causa de que colaborara con otro de sus paladines, Konstantin Costa-Gavras en Z (1969), todo un puntal del cine de denuncia, al que Theodorakis volverá en Estado de sitio (Konstantin Costa-Gavras, 1972) y Actas de Marusia (Miguel Littin, 1976).

Paralelamente a su compromiso político y a su actividad como compositor de bandas sonoras, Theodorakis desarrolla una ingente labor como compositor de canciones, siempre enraizadas en el folclore de su país, que le lleva a escribir temas tan populares como Caimos o Agapi mou, inmortalizados en las voces de Iva Zanicchi -quien también tradujo al italiano al North de Unchained melody, por cierto- o Ana Belén.

Andy Williams, por su parte, fue uno de los intérpretes más frecuentes que tuvo Henry Mancini. Y ya hablamos de arte mayor. Fue Mancini uno de los mejores compositores de bandas sonoras de todos los tiempos y uno de los más representativos de este capítulo, pues fue un auténtico experto en extraer canciones de sus scores (partituras), piezas que permanecieron en ese limbo de la música ambiental hasta que éste fue ocupado por la música electrónica. Moonriver, incluida en los títulos de crédito de Desayuno con diamantes (Blake Edwards, 1964), fue la primera de ellas. En su delicadeza, en la elegancia de su melodía, en verdad análoga a la de la exquisita Audrey Hepburn, ya se adivina al que habría de ser el más melódico de cuantos autores han escrito hasta la fecha para la pantalla. Cuatro Oscar y veinte Grammy, entre otros muchos reconocimientos, avalan sus composiciones.

Nacido en Cleveland (Ohio) en 1924, su padre le enseñó a tocar la flauta con ocho primaveras. Cuatro años después, el pequeño Henry ya era un prodigio al piano y no habría de pasar mucho tiempo antes de que también comenzara a interesarse por los arreglos musicales. Poco tenía que aprender cuando en 1942 comenzó sus estudios musicales en la escuela Juilliard de Nueva York. En cualquier caso, abandonó aquellas aulas al ser movilizado. Hay quien dice que toda esa epifanía que gravita en su música se debe a los horrores que presenció al liberar con su regimiento el campo de exterminio de Mauthausen.

Lo rigurosamente cierto es que se incorporó a la orquesta de Glenn Miller en 1946. Es decir, dos años después de que Miller hubiera muerto al desaparecer su avión mientras sobrevolaba el Canal de La Mancha. Ante estos antecedentes, ni que decir tiene que Mancini fue uno de los más afectos al jazz de cuantos compositores operaban en Hollywood cuando él llegó allí. Ahora bien, nunca dejó ver sus ascendentes musicales más que ligeramente y de forma accesible a todas las audiencias.

Como arreglista de la Universal y antiguo colaborador de la orquesta de Glenn Miller, fue el responsable de los arreglos de Música y lágrimas. Entre sus primeras partituras destaca la de Sed de mal (Orson Welles, 1958). Pero a Mancini, su verdadero destino le aguardaba en la peluquería de la Universal City, donde conoció a Blake Edwards. Sí señor, para Edwards, tras la de la serie de televisión Peter Gunn (1958-1961), una colaboración anterior a Desayuno con diamantes, escribió algunos de sus mejores scores. Destaquemos tan sólo Días de vino y rosas (1962), el máximo exponente de sus cautivadores coros, y la serie de La pantera rosa, otra de sus grandes composiciones.

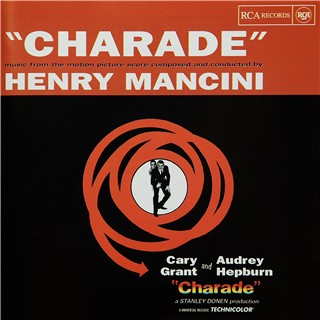

Mientras alumbraba las bandas sonoras de la mayor parte de la filmografía de Edwards, Mancini iniciaba otra brillante simbiosis con Stanley Donen en Charada. Para el antiguo mago del musical también compondría las partituras de Arabesco y Dos en la carretera. Cumple igualmente dar noticia de los scores de Los girasoles (Vittorio de Sica, 1970) y de su vasta discografía, integrada por más de un centenar de grabaciones. Entre ellas, además de sus composiciones, se incluyen versiones de temas de Michel Legrand, Francis Lai, John Barry e incluso Pink Floyd.

Otro antiguo estudiante de la escuela Juilliard, y también antiguo colaborador de la orquesta de Glenn Miller, fue Elmer Bernstein (Nueva York, 1922), quien se incorporó a ella como arreglista una vez movilizado. Pero la guerra no fue tan dura para Bernstein como lo fuera para Mancini la experiencia de liberar Mauthausen. Básicamente, la actividad militar del joven Elmer consistió en elaborar himnos patrióticos para las emisiones radiofónicas, piezas que ya dejaban entrever el tono de sus composiciones más celebradas para la pantalla, un par de trabajos para John Sturges: Los siete magníficos (1960) y La gran evasión (1963). La melodía de aquélla llegará a sintetizar el western en los oídos del espectador, hasta el punto de que fue la música del anuncio de una conocida marca de cigarrillos mientras se consintió la publicidad del tabaco.

Aunque en los años 50, cuando se dio a conocer empleado por la Columbia, podía adscribírsele a ese grupo de jóvenes compositores influenciados por el jazz, lo cierto es que perdió esa impronta en la partitura de Los diez mandamientos (Cecil B. De Mille, 1956). Ciertamente es en los años 60 cuando sus bandas sonoras se hacen populares, pero su grandilocuencia pertenece a épocas pasadas, aunque en efecto va muy bien al western no crepuscular de esos días, del que es el músico por antonomasia.

Por razones bien distintas, pero ése -el de alcanzar el reconocimiento de los espectadores ahora, pese a que sus músicas no sean representativas de las bandas sonoras de este tiempo- es el caso de Ernest Gold. Nacido en Viena en 1921 y llegado a Estados Unidos huyendo de la persecución nazi contra los hebreos desatada en Europa, Gold comienza a ganarse la vida en el Nuevo Mundo como arreglista de canciones populares y como profesor de música. Cuando finalmente consigue hacer esas sinfonías y conciertos con los que sueña, la crítica dice que son tan malos que parecen "música de cine". Este desprecio precisamente es el que le lleva a la pantalla. Su vocación por lo tanto no es sincera, lo que acabará limitando su actividad. Contratado por la Columbia, en 1945 musicaliza varios filmes menores de este estudio.

A partir de 1959, tras un primer encuentro con Stanley Kramer en La hora final, cinta sin más mérito que el de ser una de las primeras pastorales poscatástrofe atómica que se ruedan, participará en varios títulos de este productor y realizador, nunca sobresaliente. El gran éxito de Gold lo constituye la banda sonora de Éxodo, que le merecerá la preciada estatuilla y conocerá una grabación cantada -y esto si que es representativo de la época- que trascenderá la pantalla.

"Según una versión extraoficial de la que ninguno de los interesados quiere hablar, el verdadero autor del James Bond Theme fue en realidad John Barry y por ello Broccoli le convirtió en el compositor oficial de la serie", escribe Luis Miguel Carmona y son muchos los expertos que coinciden con él. Además de responsable de la música de la mayor parte de las aventuras de James Bond, y desde luego de las mejores, el inglés John Barry (York, 1933) fue el autor de uno de los scores más notables de la época: el de Nacida libre (James Hill, 1966) cuya versión cantada, tanto por Matt Monro como por Frank Sinatra, sería otro de esos éxitos que la música del cine aportó al lounge de los años 60.

Además de con Broccoli, Barry también colaboró con frecuencia con Richard Lester. Precisamente fue en El Knack... y cómo conseguirlo (1965), una de las mejores realizaciones de Lester, donde el músico dejó entrever su pasión por el jazz. No hay duda de que se recuerda más la pomposa orquestación de Goldfinger, la canción que escribió para James Bond contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964), inolvidable en la voz de Shirley Bassey. Pero, dada la afición al jazz de Barry, no creemos equivocarnos al apuntar que él preferirá aquel We Have All the Time in the World, de 007 al servicio secreto de su majestad británica (Peter R. Hunt, 1969), interpretado por Louis Armstrong. Con el correr de los años, Barry sería el responsable de la música original de Cotton Club.

Buena parte del éxito internacional de David Lean fue debido al Tema de Lara, la melodía que Maurice Jarre compuso para expresar la infinita tristeza de Yuri (Omar Shariff) en Doctor Zhivago, dirigida por el propio Lean en 1965 y merecedora de un Oscar a la Mejor Banda Sonora, como ya lo fuera Lawrence de Arabia (1962), una colaboración anterior entre el músico y el cineasta. También habría de serlo Pasaje a la India (1984), punto final a tan sublime relación.

Jarre, junto con otros dos compositores franceses -el ya citado Michel Legrand y Francis Lai- fue otro de los músicos que introdujeron las bandas sonoras de la gran pantalla en las listas de éxitos de los años 60. Dicho de otra manera, Jarre dio a la música del cine el mismo rango que la canción popular. Su estilo, alzado sobre tres pilares -las cuerdas, el viento y la percusión- fue merecedor de una maravilla que crítica y público fueron a llamar el "sonido Jarre". Éste no era otro que una ensoñación melódica, implicada dramáticamente en el filme como pocas músicas escritas para el cine lo habían hecho con anterioridad.

Nacido en Lyon en 1924, fue la del futuro compositor una familia de orígenes rusos. Hijo del director técnico de una emisora de radio local, en el pequeño Maurice, más interesado por el deporte que por la cultura, no latía ningún impulso musical. De hecho, su primera vocación fue la competición. Sin embargo, siempre sensible a las resonancias eslavas, apenas contaba 16 años cuando una temprana audición de la Rapsodia húngara de Liszt despertó en el joven Maurice la vocación musical. Ya era demasiado tarde para que sus dedos adquirieran la destreza pertinente para tañer el teclado de un piano.

Así las cosas, un buen director de orquesta al que la historia habría de olvidar, sugirió al joven Jarre que se iniciase en el estudio de la percusión para entender el ritmo. Como bien estima Luis Miguel Carmona -acaso el mejor estudioso de Jarre en la erudición española-, cuando el músico, a instancias de Charles Munich -el olvidado en cuestión-, comprendió la fuerza de la percusión -esa percusión que inexorablemente habría de imponerse a la melodía no sólo en el rock, sino en toda la música del siglo XX- entró por la puerta grande en el Conservatorio Nacional de Música de París. De tan insigne centro, el futuro democratizador de la música fílmica habría de salir licenciado en timbales. Pero ya entonces dejó entrever cierto interés por la música electrónica que, en verdad, sería desarrollado por Jean-Michel Jarre, su hijo.

Recién graduado en el conservatorio parisino, el compositor se empleó durante algún tiempo como adaptador de la compañía de Jean-Louis Barrault, director del Teatro Nacional Popular de Francia. Pero merece mucho más interés, respecto al Jarre de aquellos años -comienzos de los 50-, sus colaboraciones con el creador de aquella institución, Jean Vilar, junto al que musicalizará obras de Albert Camus, Harold Pinter, André, Breton y Jean Cocteau.

Mas el destino de Maurice Jarre no estaba en los comentarios musicales de los dramas de los grandes intelectuales de la pasada centuria. Muy por el contrario se encontraba en las melodías de raigambre exótica para su tiempo. Así dio lo mejor de sí mismo en los timbales de músicas de origen indio, árabe, ruso o japonés.

Eso era lo que había cuando el gran Georges Franju le encargó la banda sonora del cortometraje El hotel de los inválidos (1952), una de las cumbres del cine pacifista. Maestro de maestros, sus colaboraciones con Franju, prolongadas en maravillas como La cabeza contra la pared (1959) o Los ojos sin rostro (1960), en unos días en que la pantalla gala inspiraba al mismísimo Hollywood, catapultaron a Jarre al parnaso estadounidense.

Ahora bien, ya en Estados Unidos, lejos de dejarse llevar por ese fascinante jazz que cautivó a tantos músicos de su tiempo, Jarre siempre se mostró mucho más atentó al folclore del país donde se desarrollaba la acción de la cinta que había que musicar. Ese talante fue el que le convirtió en el más escéptico del western en Los profesionales (Richard Brooks, 1966), sombrío y majestuoso en La caída de los dioses (Luchino Visconti, 1969) e incluso nostálgico de los días previos al estalinismo cubano en Topaz (Alfred Hitchcock, 1969).

Ya en épocas mas recientes, el compositor fue el músico de Peter Weir y otros grandes cineastas de las últimas generaciones. Siempre atento a las nuevas formas musicales, Maurice Jarre fue uno de los primeros músicos en mostrarse interesado por los sintetizadores. Pero está claro que fue su hijo el verdadero exponente de dicha inquietud.

Si hay alguien que puede jactarse de haber puesto música en la pantalla al amor carnal y al puro, con idénticas resonancias en las listas de éxitos internacionales, ése es Francis Lai. Corría 1970 cuando el tema central de Love Story -cinta de Arthur Hiller sobre la que es mejor no profundizar, pero que a Lai le valió el Oscar a la Mejor Música Original- se escuchaba en medio mundo, como demuestran los más de seis millones de copias vendidas. Y al hacerlo, el oyente era presa de ese sentimiento fácil que suscitaba el amor de Jennifer Cavalleri (Ali MacGraw) y Oliver Barrett IV (Ryan O'Neal), los protagonistas de la cinta. Un amor tan puro que fue interclasista hasta que lo truncó la muerte de ella. El otro amor, el sensual, fue musicalizado por Lai en la segunda entrega de la serie Emmanuelle. Dirigida por Francis Giacobetti en 1975, fue uno de aquellos filmes en los que la maravillosa Sylvia Kristel mostraba sus encantos con tanta prodigalidad que los españoles, con el destape aún por llegar, no dudaban en ir a verla a Perpiñán.

Nacido en Niza en 1932, veinte años después Lai descubría la bohemia parisina del Barrio Latino tras una primera experiencia como pianista, fascinado por el jazz, en su ciudad natal. Ése es su aval para presentarse en un pequeño teatro de Montmatre. De ahí pasara a formar parte de la orquesta de Michael Magne, una de las últimas que acompañaron a Edith Piaf. Tras haber puesto música a algunos cortometrajes, entra en contacto con Claude Lelouch y la sintonía que surge entre ambos no puede ser mayor. A partir de Un hombre y una mujer (1966), la cinta que catapulta a ambos al estrellato, Lelouch, según nos confesaba en una entrevista con motivo del homenaje del que fue objeto en la Muestra de Cine Europeo de Segovia, empieza a concebir sus filmes en base a la música de Lai. Pero ninguna de su veintena de colaboraciones alcanzará el éxito de la banda sonora de Un hombre y una mujer. En su partitura no faltan fragmentos de bossa nova como la Samba Saravah de Baden Powell y Vinicius de Moraes, pero la pieza que se convierte en el primero de los grandes éxitos de Lai, que trascendiendo la pantalla simboliza de forma meridiana a toda esa música ambiental de los años 60 a la que nos referimos, es Un hombre y una mujer.

Después, también para Lelouch y su para muchos dudoso romanticismo, vendrían partituras como la de Vivir para vivir (1967), muy escuchada en su momento. Como lo fuera diez años después la de Bilitis, de David Hamilton. Ése fue el último gran éxito de Lai. Su tiempo ya había pasado. De hecho, al escuchar ahora, con nuevas mezclas, sus éxitos de antaño -sus vinilos, ahora en cd y a precios de saldo se siguen comercializando- hay algo que vuelve a recordarnos que el tiempo de Francis Lai fueron la sexta y la séptima décadas del siglo pasado.

A Ennio Morricone le pasa un poco como a su compatriota Nino Rota. En tanto que a éste suele asociársele a Fellini, a Morricone se le asocia al spaghetti western. Bien es cierto que, además de mítica trilogía del dólar de Sergio Leone -Por un puñado de dólares (firmado por Ennio con el seudónimo de Dan Savio, 1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966)-, Morricone escribió la música de lo más granado de tan entrañable género. Así, con el seudónimo de Leo Nichols que utilizaba para sus trabajos con Sergio Coburcci, compuso Los compañeros (1967), Salario para matar (1968) y ¿Qué nos importa la revolución? (1972), entre otras. En fin, hasta en las cintas de Sergio Solima -El halcón y la presa (1968), Cara a cara (1968)- la música corría a cargo de Ennio Morricone. En efecto, este compositor romano llegó a ser tan consustancial al spaghetti western como Lee Van Cleef o el desierto almeriense.

Pero no es menos cierto que ese giallo, ese brutal y cautivador relato criminal italiano de los años 60 y 70, tampoco hubiera sido lo mismo sin los scores de Morricone. Y es que el que ahora nos ocupa es uno de los músicos más laboriosos de toda la historia del cine. De él se dijo que era capaz de componer una banda sonora al mes y es muy probable que fuera cierto.

Nacido en el Trastevere romano en 1928, bastó que su padre, un trompetista profesional, le enseñara la clave de sol para que surgieran sus primeras composiciones. El pequeño Ennio solo tenía seis años. Ya estudiante en el conservatorio de Santa Cecilia, las dificultades económicas por las que atravesaba su familia le obligaron a emplearse como trompetista nocturno en una sala de fiestas. Su sueño de entonces era componer música sinfónica y de cámara. Pero al acabar los estudios, su primer empleo fue como arreglista en una discográfica. La originalidad de su trabajo para algunos de los más aplaudidos vocalistas del momento le llevó como director musical a la RAI.

Tras varias colaboraciones menores para el cine, ganó el favor del público internacional en sus primeros scores para Leone. Casi cincuenta años después, aún se siguen utilizando esas melodías como tonos de los teléfonos móviles.

Ya en lo que al giallo se refiere, menos conocidas son sus colaboraciones con el mejor Darío Argento -El pájaro de las plumas de cristal (1970), El gato de las nueve colas (1971)-, Lucio Fulci -Una lagartija con piel de mujer (1971)- o Luigi Bazzoni -El día negro (1971)-. En las casi quinientas bandas sonoras escritas por Morricone en 50 años de actividad profesional, hay donde elegir. Desde las películas comprometidas de Bertolucci -Antes de la revolución (1964), Noveccento (1976)- hasta las de Giuliano Montaldo -Sacco y Vanzetti (1971), donde trabajó conjuntamente con Joan Baez-, pasando por las dudosas adaptaciones de Passolini -Los cuentos de Canterbury (1972), Salo o los 120 días de Sodoma (1975)-. Si señor, Morricone, que también trabajó con frecuencia en Hollywood, en Francia e incluso en producciones españolas, musicalizó con idéntico tino el spaghetti western que los mítines de esas organizaciones obreras que utilizaban el tema principal de Noveccento para que los oradores fueran tomando asiento.

Muy probablemente, la canción pop en el cine se impuso con El graduado (Mike Nichols, 1967), de cuya banda sonora, integrada por algunas de las piezas más memorables de Simon & Garfunkel -The Sound of Silence, Mrs Robinson, Scarborough Fair/Canticle- llegaron a venderse dos millones de copias. Pero no hay duda de que el punto álgido, la cima de la canción pop en la historia de la música en el cine, tiene lugar en 1969, cuando escuchamos a B. J. Thomas interpretar aquel Raindrops Keep Fallin' on My Head, mientras veíamos a Buch Cassidy (Paul Newman) llevando en el manillar de su bicicleta a Etta Place (Katherine Ross) en Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969).

Dos estatuillas, fueron a laurear aquel score: la que distingue a la mejor música original y la que lo hace con la mejor canción. Burt Bacharach fue el autor de tan celebrada partitura. No deja de ser curioso que Elaine Robinson, la hija de esa señora Robinson que enamoró a Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) en El graduado, también estuviese encarnada por Katherine Ross. Pero choca aún más que la aportación de Bacharach a la historia de la música en el cine, aún siendo tan limitada, haya sido tan trascendente. A ese respecto basta un dato: sus partituras originales se limitan a once títulos. Pero sus canciones, tanto las escritas para las películas en las que participó como las concebidas directamente para ser grabadas por los más destacados vocalistas del momento, figuran en 229 producciones. El perfume siempre se guarda en frascos pequeños.

Al igual que la de Jarre, la primera vocación de Bacharach, nacido en 1922, fue el deporte: quería ser jugador de fútbol americano. Afortunadamente, su madre le obligó a tocar el piano cuando aún estaba a tiempo de aprender a tañer el instrumento. A diferencia de Jarre, una vez prendado por la música, se aficionó al jazz con tanto entusiasmo que se las ingeniaba para entrar en los clubes de Nueva York cuando aún no tenía edad para hacerlo.

Con poco más de veinte años ya conduce su propio espacio televisivo. Aunque tiempo después acompaña a Marlene Dietrich como director musical en una gira de la actriz, ya retirada, y contrae matrimonio con otra intérprete que se encuentra en la cima de su carrera Angie Dickinson, aún han de pasar algunos antes de que tenga sus primeros contactos con el cine. De hecho, el triunfo como compositor del lounge más sugerente le llega antes, cuando Perry Como le graba Magic Moments.

Tras algunas películas menores, en 1965, Clive Donner le confía la banda sonora de ¿Qué tal Pussycat? Tanto la cinta como su música resultan ser deliciosas. Como también lo serán las de Casino Royale (VV. AA., 1967), la única película de la serie Bond que se les escapa a Albert R. Broccoli y Harry Saltzman, sus productores. Esta otra gran banda sonora de Bacharach estaba interpretada por los inolvidables Herb Alpert & The Tijuana Brass y Dusty Springfield, que entonaba The Look of Love haciendo gala de ser una de las mejores intérpretes de Bacharach.

Tras Dos hombres y un destino, de la escasa producción de este compositor, con mucha manga ancha, sólo merece destacarse la partitura de Alfie, el soltero de oro (Steve Gordon, 1981). Pero Burt Bacharach ha seguido estando presente, tanto en la música diegética de cientos de películas como en los discos que el autor de canciones como Never Fall in Love Again, Close to You y otros clásicos de la banda sonora de nuestra vida, grabó con regularidad con otros artistas. Por ejemplo, Elvis Costello.

Publicado el 25 de julio de 2011 a las 14:15.