La antología de los Lumière, una sesión memorable

Archivado en: Inéditos, cine, "La antología de los Lumière"

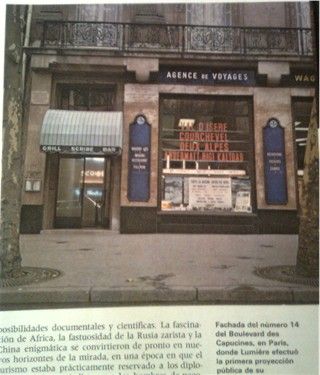

La agencia de viajes, que durante muchos años ocupó el local glorioso del Grand Café donde tuvo lugar la primera proyección, en una ilustración de "El cine" de Buru Lan.

Tras cuarenta años leyendo sobre ella, el tiempo que llevó atesorando mi queridísima enciclopedia del cine de la editorial Buru Lan, el pasado miércoles tuve oportunidad de ver La salida de los obreros de la fábrica Lumiére (Louis Lumière, 1895). Ni que decir tiene que ya había dado cuenta de fragmentos -e incluso alguna versión completa- de la que pasa por ser la primera película de la historia. Y lo es, en efecto, en el sentido que entendemos ahora el cine: una filmación proyectada en una sala.

Quiero decir que con anterioridad a la sesión del pasado miércoles en la bien amada Filmoteca -alabado sea por siempre su nombre-, no había podido apreciar debidamente la cinta que inauguró la manifestación cultural más importante del siglo XX. Integrada en un montaje antológico de los hermanos Lumière, la selección también incluía La llegada del tren en la estación de La Ciotat, El regador regado, El desayuno del bebé y todo ese paquete de 1895, más de Louis que de Auguste, que es el pórtico del cine.

Recuperados todos aquellos "filme-minuto", que los llamó Sadoul -en realidad duran 50 segundos-, por el milagro de la digitalización, si apuntó que fue el miércoles cuando tuve oportunidad de admirarlos por primera vez es porque hasta entonces no me fueron dados en toda su grandeza. Ni en esa perfecta recuperación de la estampa original mediante los modernos procedimientos, ni debidamente proyectados.

Sabido es que de ordinario, el cine silente se pasa ace lerado porque sus tomavistas filmaban a dieciséis fotogramas por segundo, frente a los veinticuatro a los que fue menester empezar a rodar para adecuar la imagen al sonido. Si a ellos le sumamos, además, ese vigésimo quinto fotograma que exige la cadencia televisiva, es fácil comprender esa aceleración de los movimientos de mi amada imagen silente. Particularmente, esos movimientos acelerados, en su momento me hicieron tanta gracia que me predispusieron para la pantalla silenciosa. Pero que no existían para los espectadores naturales de ese cine primigenio.

lerado porque sus tomavistas filmaban a dieciséis fotogramas por segundo, frente a los veinticuatro a los que fue menester empezar a rodar para adecuar la imagen al sonido. Si a ellos le sumamos, además, ese vigésimo quinto fotograma que exige la cadencia televisiva, es fácil comprender esa aceleración de los movimientos de mi amada imagen silente. Particularmente, esos movimientos acelerados, en su momento me hicieron tanta gracia que me predispusieron para la pantalla silenciosa. Pero que no existían para los espectadores naturales de ese cine primigenio.

Huelga apuntar que en la Filmoteca -alabado sea por siempre su nombre- esas cintas pretéritas se proyectan correctamente. Así pues, el pasado miércoles tuve oportunidad de admirar La salida de los obreros de la fábrica Lumière como la vieron los asistentes a aquella proyección en Salón Indien del Grand Café, del 14 del Boulevard des Capucines de París, el 28 de diciembre de 1895. Jornada gloriosa porque, al ser la primera en la que se cobró una entrada por ver una película, fue la que está considera el nacimiento del cine.

La sesión de miércoles fue especialmente gozosa porque estuvo acompañada por los comentarios de Thierry Frémaux. Además de delegado general del Festival de Cannes, este cinéfilo francés es director del Institut Lumière, centro responsable de la restauración de la antología. Y mientras Frémaux nos explicaba lo eloradísimos que están todos esos planos secuencia, algunos de los cuales llegan a dar noticia de tres acciones simultaneamente, yo me ratificaba en mi idea de que, con el tiempo, todas las filmaciones de ficción adquieren un carácter testimonial de la época en que fueron rodadas.

Dos fueron a la postre las reflexiones suscitadas en tan grata velada. La primera, como sostuvo Frémaux, que Louis Lumière era mucho menos documentalista de lo que parece. En ningún caso emplazaba el tomavistas sin más y se ponía a filmar. Los obreros que salen de la fábrica han sido advertidos de que no miren a cámara. De no ser así lo hubieran hecho, con el mismo interés que aún ahora sigue despertando un tomavistas en la vía pública. Como algunos años después lo harían los que se topaban con Chaplin rodando para la Keystone.

Por otro lado, el tren de la histórica llegada está retratado en diagonal, como andando en el tiempo fotografiaría John Ford su caballo de hierro.

Se aprecia, en fin, con toda claridad que, en otro de los fragmentos, se empuja encima de la niña al gato para que juegue con la pequeña.

En todas estas cintas arcaicas ya hay una voluntad de realización que dista mucho de ese plantar la cámara y que la vida fluya ante su objetivo, ese documentalismo puro, que suele asociarse a los Lumière. Por no hablar de El regador regado, el primer gag de la historia del cine -la primera comedia en definitiva- o del célebre plano de Promio -el más aventajado de los operadores de los Lumière- con la cámara montada sobre una góndola en un canal veneciano: el primer travelín del que se tiene noticia.

En todas esas filmaciones finiseculares, decimonónicas, ya hay una voluntad de puesta en escena, de realización. Es por ello que a mi juicio, los Lumière marcan el comienzo de la Historia del Cine como el primer documento escrito marca el comienzo de la Historia de la Humanidad. Anteriormente hubo muchos maestros de los juguetes ópticos -Emile Reynaud, Eadweard Muybridge- más próximos a la magia propiamente dicha, al espectáculo de feria, que al cine en sí. Aunque en el cine todo es magia, por supuesto.

Convine pues, al dictado de Frémaux, que en Louis Lumière se percibe voluntad de puesta en escena. Y a mi juicio mucho más poderosa que la de tantos realizadores de nuestros días rendidos a los nefastos efectos especiales. Pero fue que entonces, otro recorrido de esas mismas imágenes tempranas, me llevaba a descubrir un testimonio del París de Marcel Proust y otras estampas del Mundo en el umbral del siglo XX.

Así que entre tantas maravillas, las únicas de estos días aciagos, fui a ratificarme en esa teoría mía de que todas las filmaciones antiguas -o fotografías, como escribí dos entradas atrás en esta misma bitácora-, aunque formen parte de una ficción, son un poderoso documento del tiempo en que se rodaron.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que el vestuario -la estética en general- de un western de los años 30 -los que protagonizaba John Wayne para la Lone Star, por ejemplo- se me antojen más próximos a los deliciosos musicales que Mark Sandrich digía en aquel tiempo que a cualquiera de los grandes westerns que Anthony Mann y John Sturges realizaban en los 50. En teoría, los paisajes y los paisanajes del amado Oeste son los mismos ya se evoquen en los 30 o en los 50. Pero la perspectiva cambia con cada época.

Y con el correr del tiempo, que todo se comprende, se descubre que el tomavistas también retrata lo que queda fuera del campo de su objetivo. Es como si la verdad, el documento, fuera algo inherente a él. Así que toda cinta de ficción también gravita inexorable un testimonio fidedigno de su contemporaneidad.

¡Qué hermosa es la cinefilia!

Publicado el 25 de febrero de 2012 a las 10:15.